| 日 泰 寺 |

| 日泰寺にてご提供頂きました資料を元に構成編集を致しました。ありがとうございました。 |

◎釈尊の骨はいつ発掘されたの?

1898年(明治31年)1月、ネパールの南境 英領インド、ピプラーワーで、イギリス駐在官のウイリアム・ペッペが古墳の発掘作業中にひとつの人骨を納めた蝋石の壺を発見しました。

◎発掘はどういうことを意味するの?

壺には西暦紀元前三世紀頃の古代文字が側面に刻み込まれ、「この世尊なる佛陀の舎利瓶は釈迦族が兄弟姉妹妻子と共に信の心を持って安置したてまつるものである。」と記されてありました。これは原始佛典に、「釈尊」が死去された後に、遺体を火葬に付し、遺骨を八つに分けてお祀りし、その中釈迦族の人々もその一部を得てカピラヴァツに安置したとある記載が事実であったことを証明するものでした。

◎史上大発見だって?

十九世紀当時の西欧の学者の間では、佛教の教祖である「釈尊」なる人物は実在しなかったとする見方が一般的で、太陽神話の一形式との見方をする学者もいるくらいでしたがこの発掘により、釈尊が実在したことが立証されたことになり、十九世紀の東洋史上一大発見とされました。

◎発掘されたものはどうしたの?

その後にインド政庁はこの舎利瓶と若干の副葬品を呈出され、舎利瓶、その他はカルカッタの博物館に納めました。

但し、釈尊の御遺骨につきましては佛教国であるタイ国(当時はシャム)の王室に寄贈されました。

◎釈尊の遺骨は?

時のタイ国王(チュラロンコン)陛下は佛骨をワットサケットに安置しお祀りし、一部を佛教国のセイロン、ビルマに分与されました。

◎日本はどうしたの?

この時タイ国弁理公使でありました稲垣満次郎はこれを見聞し、羨望にたえず、日本の佛教徒に対しても、その一部を頒与せられんことをタイ国王に懇願しました結果「タイ国王より日本国民への贈り物」として下賜するとの勅諚が得られたのです。

◎それから?

稲垣満次郎公使の通牒が外相、青木周蔵によせられ、直ちに日本佛教国各宗管長に対して受入れ態勢の要請がなされました。

当時13宗56派の管長は協議の末、タイ国々王の聖意を拝受することを決定しました。

◎使節団はどのような意志を持って行かれたの?

明治33年6月に奉迎使節団を結成、正使として大谷光演(東本願寺法主)、副使に日置黙仙(曹洞宗、後の永平寺貫主)に、その他藤島穏(浄土真宗)、前田誠節(臨済宗)などがタイに渡り、6月15日バンコク王宮に於いてチュランロンコン国王よりご遺骨を拝受し、その際帰国後、超宗派にて佛骨奉安の寺院を建立することを約束、完成時の御本尊にとタイ国々宝の一千年を経た釈尊金銅佛一躯を下賜されました。

◎その後寺院建立はどのように進めたの?

奉迎使節団は御遺骨を奉持して帰国、京都妙法院に仮安置し、佛教各宗の代表が集り寺院の建立計画について協議をしましたが、候補地をめぐって意見が分かれました。調整が難航しましたが、名古屋官民一致の誘致運動が最終的に効を奏して名古屋に新寺院を建立することになりました。

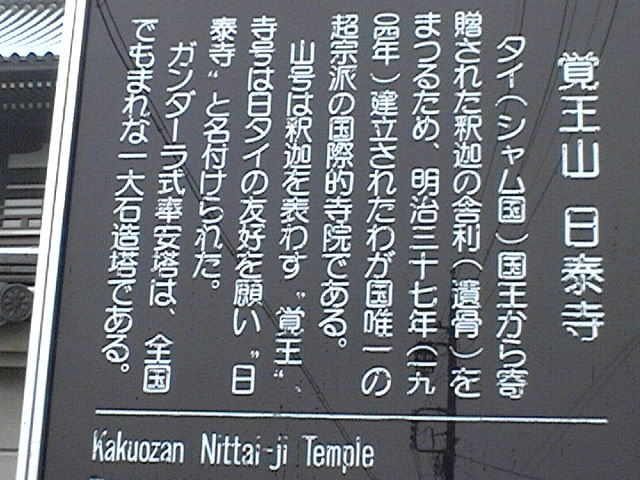

◎山の称号と建立の年号は?

現在の地に10万坪の敷地を用意し、明治37年、釈尊を表す”覚王”を山号とし、日タイの友好を象徴する日泰寺の寺号を持つ覚王山日泰寺が誕生致しました。

釈尊御真骨を安置します「奉安塔」は東大教授、伊東忠太の設計で、ガンダーラ様式の壮麗なる花崗岩の佛塔として大正7年に完成致しました。

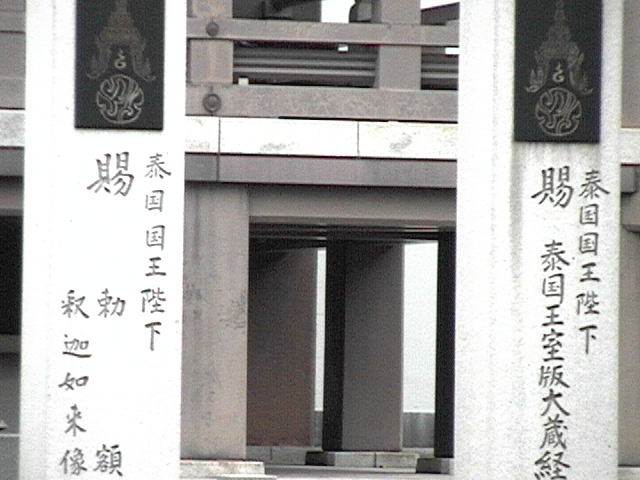

◎建立の御報告は?

以来漸次伽藍整備が行われてまいりましたが、昭和59年、現在の大本堂落成に際し、7月16日、本堂建築の任に当たった鷲見弘明日泰寺代表役員、斡旋の労をとった江崎真澄国務大臣は招かれてバンコク王宮に伺候、タイ国々王の謁見を受けた後、新本堂完成の御報告を申し上げました折、懇切なる御祝辞と金銅釈迦如来像一体と直筆の勅額1面を賜りました。

勅額は本堂外陣正面に掲げられタイ文字で「釈迦牟尼佛」と記されています。両側にはプミポン、チュラロンコン両帝の御紋章が輝きを添えております。

◎超宗派の寺院だとしたら誰が住職?

いずれの宗派にも属さない日本で唯一の全仏教寺院で運営はその性格上現在19宗各派の管長が3年交代で住職をつとめ、各宗派の代表が役員として寺務に携わっております。

|

|